韩愈

韩愈

韩愈(768年生—824年卒),字退之,河南河阳人(今河南孟州市),祖籍河北昌黎,世人称“韩昌黎”、“昌黎先生”,自称“郡望昌黎”。唐代杰出的文学家、思想家、哲学家,政治家。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。

唐代宗大历三年,韩愈出生在一个官宦之家,其父韩仲卿,官至秘书郎,但是在韩愈三岁时逝世。韩愈由其兄韩会抚养成人,大概是自幼丧父的原因,韩愈自小就勤勉有加,无须勉励,就读书刻苦。七岁能出言成文,十三岁能写文章。

再后来韩会又逝世,韩愈随其嫂郑氏到宣城避乱,生活颠沛流离。十九岁时,韩愈至京师长安,当时文人作文章大多崇尚仿古,偏于词赋一类的骈文。

当时在这方面比较有名的有独孤及、梁肃等人。韩愈与其交往,锐意钻研,希望自己能崭露头角。到了进士科考时,他将文章投递到当时的官员之间,这在当时是比较流行的做法,前宰相郑余庆对他大加赞赏,韩愈因此闻名一时。

贞元八年,韩愈考中进士,两次任节度使,后来升任监察御史。贞元十九年,因上书《御史台上论天旱人饥状》,直言旱灾实情,请求减免税赋,得罪了当时的权臣李实等人,遭到谗害,被贬为阳山令。

再后来任都官员外郎、史馆编修、中书舍人等职。元和十二年,出任宰相裴度的行军司马,参与讨平“淮西之乱”。元和十四年,又因谏迎佛骨一事被贬至潮州。

据《酉阳杂俎》、《太平广记》、《仙传拾遗》等记载。

韩愈在被贬至潮州的路上,行至秦岭附近,遇到了他的侄子,也有说是侄孙子的韩湘子,就是“八仙过海”里的韩湘子,韩湘子不喜读书,出家修道,早年,韩愈曾因此责怪他,他却在七日之内使牡丹花按照韩愈的要求改变颜色,并且每朵上还有“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”的诗句,韩愈惊奇万分,但不知其要表达的意思。

等到被贬,到了秦岭蓝关处,天下大雪,又隐约看到韩湘子由远而近的赶来,才明白几年前看到的诗句的意思,于是就做了《左迁至蓝关示侄孙湘》一诗,“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。欲为圣朝除弊事,肯将衰朽惜残年!云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前,知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。”

韩愈到潮州后,上奏为自己辩白。宪宗对宰相皇甫镈说道:“昨日收到韩愈到潮州后的上表,现在想起他谏迎佛骨的事,也是爱护朕和为了国家,只是说的话不合时宜,宪宗本意呢是想调回韩愈,但是宰相皇甫镈不喜欢韩愈,怕他被重新启用,就说韩愈太过狂放,暂时可考虑调到地方任职。到后来韩愈又碰上大赦,就到袁州任刺史了(今江西宜春)。

晚年官至吏部侍郎,人称“韩吏部”。长庆四年(824年),韩愈病逝,时年五十七,追赠礼部尚书,谥号“文”,故称“韩文公”。元丰元年,追封昌黎伯,并从祀孔庙。这从祀孔庙的意思是说儒家的贤者配享孔子庙,也可以理解为附带祭祀。

韩愈主张继承先秦两汉散文传统,反对专讲声律对仗的骈文。韩愈的文章气势磅礴,说理透彻,逻辑性强,当时人称有史家笔力,被尊为“唐宋八大家”之首。苏轼称他“文起八代之衰”。这八代是指:宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋。

韩愈以文为诗,把新的古文语言、章法、技巧引入诗坛,增强了诗的表达功能,扩大了诗的领域,纠正了大历以来的平庸诗风。在封建思想道德方面,他也有独到的建树,大力提倡儒学,以继承儒学道统自居,开宋明理学之先声。

史书评价韩愈一生治世之心非常迫切,是非观念极强,而且性格木讷刚直,处理世事遵从儒家道德标准,极少有婉转回旋的时候,这一方面使他在步入官场后屡受打击,另一方面也导致其对是非评判的标准不能淡泊平和,而呈现出一种怨愤和激昂的特征。这就是韩愈的基本情况,喜欢就点赞关注!

-

- 微信撩妹套路100句,一问一答,撩到女生心动

-

2025-07-10 17:20:10

-

- 陆金所,铜板街?疯狂朋友圈,吓坏投资者!

-

2025-07-10 17:17:55

-

- 将军周亚夫的结局

-

2025-07-10 17:15:40

-

- 百强房企董事长突然下跪:优秀公司也经不起流动性瞬间冻结

-

2025-07-10 17:13:26

-

- 剧本杀《地狱的第19层》复盘解析+剧透结局+凶手是谁+真相答案

-

2025-07-10 17:11:11

-

- 悲剧!武汉一中学生课间听歌遭老师当众责骂体罚后跳楼身亡

-

2025-07-10 17:08:56

-

- 德州科技职业学院青岛、烟台两校区将迁至德州新校区

-

2025-07-10 17:06:42

-

- 蔡明:邕宁军分区原政治委员,广西军区党委原常务委员

-

2025-07-10 17:04:27

-

- 白嫖党的福利:分享10个免费的资源网站

-

2025-07-10 17:02:12

-

- 乡村土地新政:家园何去何从?

-

2025-07-10 16:59:57

-

- 怎么办理签证出国?有护照了就能办签证了吗?去哪里办理?

-

2025-07-10 11:23:53

-

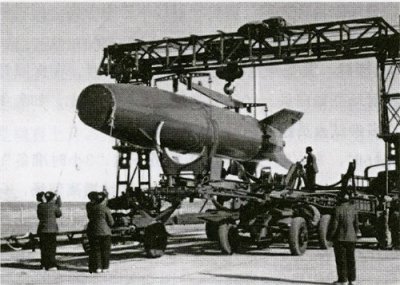

- 60年前的今天,“东风1号”升空,中国结束没有导弹的历史

-

2025-07-10 11:21:38

-

- 2023闰二月,2024年闰年,2025闰六月,什么是闰年与闰月?

-

2025-07-10 11:19:23

-

- 走进县城看产业:江苏省泰州市高港区

-

2025-07-10 11:17:08

-

- 震撼对比!大连与青岛的较量,谁才是真正的海滨霸主?

-

2025-07-10 11:14:54

-

- 艺食饭堂 | 随吃随做的路边摊锡纸烧烤合辑,干净卫生又解馋

-

2025-07-10 11:12:38

-

- 小说《狗奴》

-

2025-07-10 11:10:24

-

- 玖亿环保 —— 什么是红菌?如何高效快速脱氮?

-

2025-07-10 11:08:11

-

- 法学专业还能报考吗?五院四系就业率不断下降,原因为何

-

2025-07-10 11:05:54

-

- baby发文似有深意 与杨幂有关?baby回应深夜发文 angelababy怎么了?

-

2025-07-10 11:03:39

适合60-80岁老人代步的4种电动车,不限年龄又能上路

适合60-80岁老人代步的4种电动车,不限年龄又能上路 76岁退休大妈,连续30年每天一杯沙棘原浆,揭秘沙棘原浆3大谎言

76岁退休大妈,连续30年每天一杯沙棘原浆,揭秘沙棘原浆3大谎言